落下する種遙夏しま2020・03

遠くでドンと大砲のような音が鳴り響き、街が静かに揺れたのがわかる。たぶん新しい種が落ちてきたのだ。台所でビールを飲んでいた僕は机の引き出しから双眼鏡を取り出すとベランダに出て外を見渡した。湾に面するマンションは街並みの向こうに海が広がり、対岸には水色に霞む半島の影を見ることができる。

半島の一角から細長い煙が上がっている。

どうやら今回はあそこに落ちたらしい。

パソコンを開いてGoogleマップを立ち上げ、種が落ちたあたりの緯度経度を調べて自分のEvernoteにメモする。僕は残っていたビールを飲み干し、クローゼットから適当なスーツとYシャツ、ネクタイを出す。すこし考えてからシャワーを浴びて髭を剃ることにする。シャワーを浴び終えると、着替えついでにコーヒーメーカーのスイッチをいれ、もう一度、窓から海の向こうの山を見る。

種が落ちてくる世の中になってからはもうだいぶ経つ。「種」といっても草木や花の種子ではない。そもそもそんな小さな粒ではない。直径二メートルから大きいと五メートルほどある巨大な岩状のものが突然、上空にあらわれ降ってくる。

僕はEvernoteにメモをした種を見返す。街の周辺に落ちた種の大きさ、特徴、写真を見比べてみる。大小様々な種があるがどれも同じような形状と質感をしている。種は卵のような形で研磨したように表面がつるりとしており頂点部分に小さなヒビが入っている。「彫刻家が作ったようなあまりに人工的な形状」テレビニュースで専門家がそういっていた。

種は最初、アフリカで落ち始め徐々にその範囲を拡げていった。砂漠が広がるようなペースで落下範囲はジワジワと広がり、ヨーロッパ、中東、ロシア、アメリカ、アジアと同心円状に拡まっていった。Wikipediaによれば種の落下数は千個を超えたらしい。落下数が増えるにつれ人々は反比例的に種への関心をなくし、種の最後の拡大場所といわれるアメリカの西海岸と日本へ落下が起こる頃には世界中の人間が「種は草木のそれと、たまに落下してくるそれがある」と定義するようになっていた。

リュックサックに一眼レフカメラとノートパソコンを詰め込む。コーヒーを飲んでからマンションを出ると流しのタクシーをつかまえた。「さっきドンていったねぇ」という運転手に向かって、「そこまで行ってみたいんだけれど」と頼むと快くのせてくれた。

「お兄ちゃん、種をみたいのかい? なら早く行かないとだね。局の連中がきちゃうから」と白髪のタクシー運転手は得意そうな顔でいった。地図を見せると「十五分で着くよ」と言われ、運転手の種目撃談を聞きながら山へ向かった。

一ヶ月前、この街に初めて種が落ちてからというもの僕はすべての落下場所へ足を運び、種の写真を撮り、目撃者や種の処理業者にいくらかのヒアリングをしてまわっている。「個人的な興味があって」というと人々は、このさして珍しくもなくなった落下物について嬉しそうにいろいろなことを教えてくれる。近所のおすすめのベーカリーや夫との関係のもつれなんかまで教えてくれたりもする。だいたいの人は話を聞いてもらうことが好きなのだ。

種が落下するようになってからすぐ、国際組織「種統制管理局」が種の情報をすべて管理していた。種があまりに特殊な機能性をもつことがその理由であり、しかし詳細については「国際社会に甚大な被害をもたらすリスク」とだけ伝えられており、一部の政府要人や専門研究者のあいだだけでやりとりされていた。一般人は触れてくれるなというわけだ。

おかげで世間には種の特性の噂話が蔓延した。お伽話のような奇妙な種の話があちこちで噂された。妙な情報がでるたびに局の報道担当官は否定していたが、ネット情報や人々の見解では「種は不老不死に関係がある」でほぼ間違いないだろうと特性を結論づけていた。

動画サイトで人気になった五十三歳の中年女性(ウガンダに住む女性だ)がその体験を告白していた。「近くに隕石が落ちたと聞いて見にいき、卵のような岩の近くにいたら心地よくなって居眠りしてしまい、次の日に短時間、高熱が出て、それがおさまると自分が若返っていた」彼女は自分の体験を嬉しそう語った。

若返る。

僕はひゅーと口笛をふいた。すごい。別の動画をみる。実際に彼女の身体を調査していた。たしかに二十代前半の肉体になっているそうだ。別の動画をみる。彼女のその後というタイトル。継続的に検査が行われているが彼女は加齢変化をしていないらしい。動画の最後には「彼女が不老不死になったかはまだ判明していない」とテロップが流れた。そもそも永遠に死なないことをどうやって証明するのだろうと思い、僕はノートパソコンを閉じた。四年前の話だ。

タクシーに乗りながら妻にメッセージを送る。「種が落ちたので見てきます。冷蔵庫に豚肉の卵とじが入ってます。しじみの味噌汁もあります。温めて食べてください」と送る。妻は仕事中だがウェブ関係の会社に勤めているだけあってすぐに既読がついて返信がくる。「了解。また落ちたのね。夕飯ありがとう」と書かれたメッセージを読んで僕は携帯電話をしまう。

妻が若返ったような疑いを持ち始めたのは動画サイトを見たときからだった。種が降ってきてその近くで眠ると若くなり、もしかしたら不老不死になっているかもしれない。そんな冗談みたいな現象が世界では起こっているらしいと帰ってきた妻にいうと、彼女はとくに面白くもないというふうに「ふうん」といった。ふうん、だ。可もなく不可もなく。あまりに中立的な彼女の関心の先には空白しかなさそうだった。

でもそのときの妻の顔の「若さ」に僕は疑念を抱いてしまった。妻はそのとき二十六歳だった。若いともいえるし、その手の女性観でいえばもう若くない年齢でもあった。彼女はあまり顔つきの変わらない人だったし二十歳くらいからほとんど変わっていないようにも思えた。気のせいかもしれないと思い僕は何も言わなかった。

そのまま一年が経ち、二年が経ち、三年が経ち、彼女は二十九歳となりそして三十歳になった。妻は若かった。やはり二十歳で出会った頃とほとんど変わらなかった。周囲の人間は「顔が変わらないタイプだねぇ」といって妻を褒めそやし、妻はそうでもないのよとありていな謙遜をいった。

妻はあくまで種のことについては大きな関心を示さなかった。テレビニュースで報道されるくらいの会話に必要最低限な知識は持ち合わせていたが、それ以上のことは何も語らなかった。僕の話にも「そうなんだ」とか「大変そうね」と相槌を打つ程度だった。相変わらず統制管理局は種のことのいっさいを隠していた。人々は勝手気ままに噂を流しては未来に怯えたり、期待したり、笑ったりしていた。僕の種への興味と執着は増すばかりだった。それを彼女がたまに笑った。

タクシーを降りるとすでに落下地点までの道ができていた。地元の工務店が局の依頼を受けて工事をおこなったのだろう。僕はなにごともないように坂道をのぼっていき、通りすがりに顔を合わせる人々に「お疲れさまです」と挨拶した。そうするとさも「局の人間」のように見えるのだ。国際情報管理といったって地方にくればこんなものだ。

種はすぐに見つかった。周辺には誰もいなかった。局から「近づかないように」と指示されているのだろう。種の直径は二メートルくらい、種にしては小さな方だ。僕はカメラを取りだすとあらゆる角度から種の写真を撮った。作業員さんから脚立を借りてきて上から写真も撮った。その場にいる人づてに目撃者も探した。今回は見つからなかった。なかなかいないものなのだ。もしかしたら街に目撃者がいるかもしれない。

種はやっぱり人工的な装いでつるつるした卵形だった。黒みがかった鉱石のような不思議な表層をしていた。種をノックするように叩いてみた。重い岩を叩くようなじんと重い固さが手に返ってきた。それだけだった。人目がないときを見計って近場にあったスコップを拾いあげ、思い切り種を叩いてみた。小さく傷がついただけでやはりびくともしなかった。僕はスコップを放り投げてもう一度、種を観察した。木々に囲まれた夕方の静けさのなかに、それはたしかに芸術作品のように佇んでいた。遠くに片付けをする土木作業車の音だけが聞こえた。

いったいこの種がどうやって人間を若返らせ、不老不死にできるのだろう。さっぱりわからなかった。ただの岩じゃないか。噂は噂なのかもしれない。妻の若さだってあれは自然な姿なのだろう。不老不死なんて余計な心配だった。種が落下するのは不思議なことだけれど、それがどうするわけでもないのだ。甚大なリスクといった局だって怪しいものだ。人は未知のものに対して、いつだってオーバーな警戒心を抱いてしまう。それだけのことなのかもしれない。

僕はネクタイを緩めて種の近くに座ってみた。少しずつ暮れ始めた空の下、見上げる種は近未来の宇宙船のようだった。モノリスと僕は思い種をなでた。ひんやりとした感触が掌の温度をうばった。心地よかった。気持ちの良い風が流れている。もうすぐ夏が来るなと僕は思った。夏になったらどこへ行こうか。少し値段ははるけれどプール付きのホテルにでも泊まりに行ってみようか。妻は喜ぶだろうか。そもそも仕事の休みはとれるだろうか。

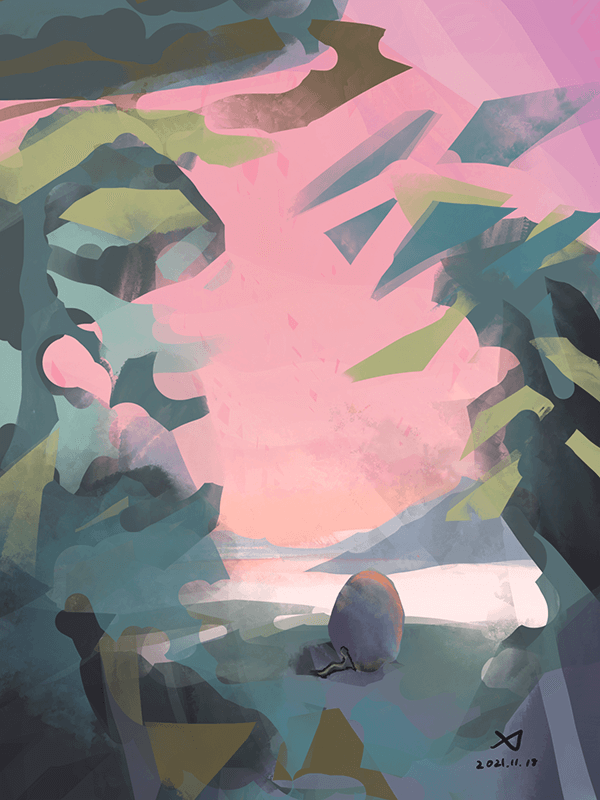

種をなでながらそんなとりとめのない想像をした。種に反射する雲がゆっくりと流れていた。だんだんと目蓋が重くなってきた。そよ風が頬をなでた。風にはほんのりと潮の香りがまじっていた。さらさらと木々の音が耳に届き、空はぼんやりと薄ピンク色に雲を染めている。こんなに気持ちの良い夕方はいつぶりだろう、僕は考えた。少し眠ってもいいかもしれない。

僕は種に背をもたれ、短い眠りにつくことにした。