机上の空の島遙夏しま2020・03

机の上の島

春。エッセイを書こうかと思いたってすぐに「自分の日常をただ書いてもおもしろくないだろうな」と結論めいた考えに至ってしまった。自主エッセイなんて多くの人は実行しないか、ふたつかみっつ散文を書くうちに情熱がなくなって辞める。自分を駆り立てた思いつきが、昼を迎えた夜露のように霧散していく世界を私は知っている。「現実」というのだ。

私は在宅ワーカーで家にこもっては机にはりつき細々と仕事をしている。仕事内容はブログ執筆とサイトのデザイン。「アイデアが飯の種」といえば聞こえは良いが、生活の半分は調べものと修正作業で、もう半分は家事だ。空を飛ぶこともないし、旅にも出ないし、夜の世界で華やかに暗躍もしない。

知識欲も乏しく行動力もない中途半端な私だから、想像の翼はあまり大きく広がらない。エッセイなんて書こうにも、日常といったら妻に早く起きろと言われたり、部屋に掃除機をかけたり、息子が散らかしたトミカを片付けたり。そういうことばかりになる。

私に今よりもう少し想像力があればエッセイなんぞ書くのを辞めるのだが、まだ何者にもならずうまく書こうと力んでばかりいる純真無垢な自分をいなすことができない。情けないことにズルズルと言い訳ばかりを頭に浮かべて過ごしているのだ。結局、頭のなかで駆け引きばかりしているうちに、巡り巡って創造などという大層なものから、どんどん手先は離れていく。

――文明とは伝達である――おまえの好きな村上春樹に書いてあったではないか。何を学んだんだ? 何も伝えられない文章は結局、そこには何も残さない。要は惹きつけるものを書けるのかってことだ。

救いようのない私の頭が偉そうなことをいう。それとは別のところで楽天的な私が「こういうのはどうだろう?」と機嫌よく考えだす。

「エッセイを基本とし、しかし半分フィクションで創作の世界に迷い込む。そんなエッセイを書いてみたらネタも続くし、面白いのではないか?」

今がAIの発達した時代だったら良いと思う。「あなたが考えているアイデアは今、世界で七百万人ほどがすでに考えついています」などと、きちんと話の腰を折ってくれるに違いないのだ。しかしあいにく私はそんな時代に生きていない。今、我家ではタイムセールで購入したアマゾンのアレクサに何度も話しかけては、やっとのことで茹で卵のタイマーをセットしている。

「空想エッセイなんてつまらない」と私が考えれば「しかしまぁエッセイであることに空想との乖離があって面白いかもしれない」と私が考える。「乖離だって? おまえの妻でも考えつきそうなアイデアだ」と私が諭せば「掃除機の吸入口から星降る世界に入り込めるのも空想の醍醐味だな」と図にのる私がいる。

「やめておけ。よっぽど知識でもつけないとゴミを作るだけだ」

「ゴミでもいいじゃないか。なにを書くかじゃなくてどう書くかだ」

「偉そうに。何も書けないんだ。おまえじゃ」

「やってみなくてはわからないだろう」

不思議なことに結局、いつも勝つのは純真無垢な方なのである。また恥を塗り重ねることになる。本当にまいった。

そんな考えを浮かべていたのが先ほど、午前十一時十二分。

今日は水曜日で妻と二歳になる息子は今、ホットケーキミックスでクッキーを作っている。子供と一緒に作れる簡単レシピだそうだ。コロナウイルス騒ぎで保育園を休ませている。在宅ワーカーだからって子供と家にいては仕事がほとんど進まない。開店休業。補償なし。私はパソコンへ向かって仕事をするふりをして、静かにメモ帳へエッセイのタイトル候補を打ち込む。

つくえ の う えの し み。

私のエッセイなんて机の上のシミみたいな存在なのだと、先んじて戒めを込めたタイトルを打ち込んだ。しかしタイプミスをしたのか、それとも予測変換が下手打ったのか、打たれた文字は「机の上の島」となっていた。

机の上の島。

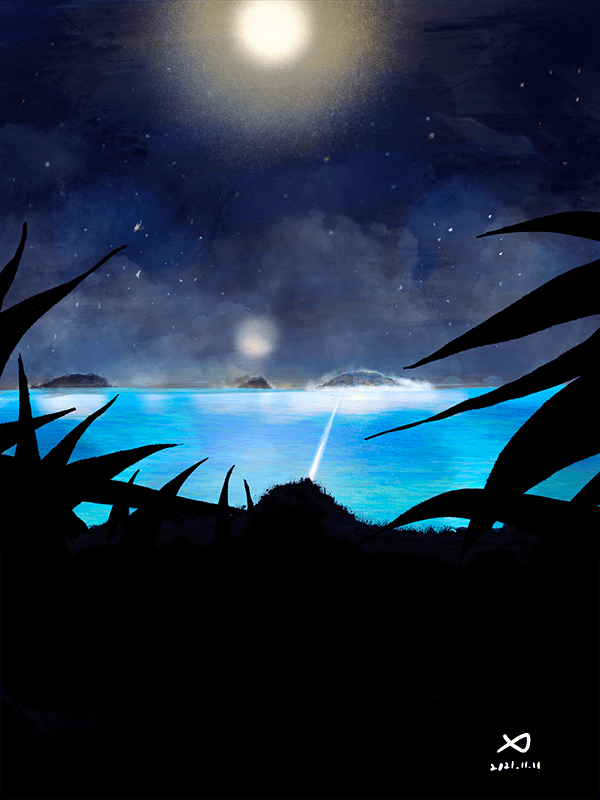

悪くないな。少し考えて「机上の空の島」に変更する。空想エッセイだ。机上の空論にかけて机に島を浮かべよう。空想と現実の境目には島がある。南洋の霧がかる夜に浮かぶ謎の群島である。森見 登美彦の『熱帯』を彷彿とさせる島影が、机のシミに広がり始める。――汝にかかわりなきことを語るなかれ――熱帯の一文がすぐに浮き足立とうとする私の頭にくさびを打つ。

「机上の空ね」と、空想がてら眺めてみると、なるほど私のオーク材の木製机には小さな島がいくつも点在しているのがわかる。

机にポツポツと打たれた、黒く燻んだ島々。

それを見ていると木目は激しいうねりを作る海流であり、木星を模様づける激しい嵐であり、奇跡の夜に降る流星であると思えてくる。宇宙の果てにも似た劇烈な環境のなか、へばりつくように空想の島が浮かぶ。

その島民たちは今、目の前で自らの生活を紡いでいる。

いったいどんな?

彼らを覗いてみたい欲求に駆られてくる。しばらくぼんやりしたあと「よし」と思い切って、私は島のひとつへ舞い降りることにする。